引言:开启您的 ctrlX 自动化之旅

欢迎来到 ctrlX AUTOMATION 的世界!如果您是一位有软件开发背景,但对工业自动化领域感到陌生的开发者,那么这篇教程正是为您量身定制的。

首先,让我们明确一下 ctrlX OS 是什么。它是由博世力士乐专为工业控制设备打造的自动化操作系统。与您可能熟悉的 Web 或移动应用开发不同,ctrlX OS 的开发环境有其独特性。在这里,我们强调的是实时性(设备必须在毫秒级内响应)、可靠性(代码必须极其稳定以控制物理设备),以及特定的打包格式(所有应用都必须打包为 Snap 格式才能在控制器上运行)。这些要求意味着,为 ctrlX OS 开发应用,需要遵循一套严谨的流程和规范。

本教程的目标非常明确:我们将引导一位毫无 ctrlX App 开发经验的开发者,从零开始,一步步完成从搭建开发环境到成功部署第一个示例应用的完整流程。

通过本教程,您将掌握以下核心技能:

- 环境搭建:在 Windows 主机上安装并配置核心开发套件

ctrlX WORKS。 - 虚拟机管理:创建、配置并连接到用于编译应用的 Linux 构建环境。

- SDK 安装:在构建环境中部署

ctrlX AUTOMATION SDK。 - 构建与部署:基于官方 C++ 示例,构建一个

.snap应用包,并将其部署到虚拟控制器ctrlX COREvirtual上。 - 功能验证:通过 ctrlX 的核心组件“数据层 (Data Layer)”来验证您的应用是否已成功运行。

准备好了吗?让我们开始这段激动人心的自动化开发之旅。

1. 准备您的开发主机 (Windows)

在正式编写代码之前,我们需要在您的 Windows 电脑上搭建一个功能完备的开发环境。本章节将详细介绍其独特的开发架构、系统要求以及核心工具 ctrlX WORKS 的安装步骤。

1.1. 核心开发理念解析:Windows 主机与 Linux 构建环境

ctrlX WORKS 本质上是一个强大的“工程工具箱”,其核心开发架构是一个巧妙的设计:您的开发工作始于熟悉的 Windows 主机,但应用的实际构建、编译和打包却是在一个由 ctrlX WORKS 自动创建和管理的 Linux 虚拟机(我们称之为 App 构建环境)中完成的。

这种“宿主在 Windows,构建在 Linux”的分离式架构是经过深思熟虑的战略选择,它带来了诸多优势:

- 一致性与可复现性:确保每一位开发者的应用都在一个标准、统一的 Linux 环境中构建,避免了因本地环境差异导致的“在我电脑上能运行”的问题。

- 开发者体验:允许您继续使用自己偏爱的 Windows 开发工具(如 Visual Studio Code)和工作流程,无需完全切换到 Linux 桌面环境。

- 无缝集成:

ctrlX WORKS完美地管理着两者之间的交互,使得这个过程对开发者来说尽可能平滑。

为了帮助您更清晰地理解这一概念,下表对比了两者各自扮演的角色:

| 环境 | 扮演的角色 | 主要活动 |

| Windows 主机 | 开发与管理中心 (Development & Management Hub) | 安装 ctrlX WORKS,使用图形界面管理虚拟机,连接 IDE(如 VS Code),与虚拟控制器交互。 |

| Linux 构建环境 | 编译与打包工厂 (Compilation & Packaging Factory) | 安装 ctrlX AUTOMATION SDK,执行编译脚本,最终生成 .snap 格式的应用包。 |

理解了这一核心理念后,我们来看看您的 Windows 主机需要满足哪些具体要求。

1.2. 系统要求与必备软件

为了确保 ctrlX WORKS 能够顺畅运行,请确保您的 Windows 主机满足以下硬件和软件要求。

| 要求类别 | 最低配置 | 推荐配置/说明 |

| 操作系统 | Windows 10/11 (64位) 专业版或更高版本 | – |

| 内存 (RAM) | 8 GB | 16 GB 或更多,尤其是在同时运行 App 构建环境和虚拟控制器时。 |

| 可用磁盘空间 | 20 GB | 20 GB 或更多,用于存储 ctrlX WORKS、虚拟机镜像及项目文件。 |

| 软件依赖 | .NET Framework 4.8 | .NET Framework 4.8 或更高版本。 |

提示:虽然官方原生不支持在 Linux 或 macOS 上安装 ctrlX WORKS,但技术上您可以通过虚拟机(例如,在 macOS 上使用 VMware 或 Hyper-V 运行一个 Windows 虚拟机)来间接使用。然而,为了获得最佳的性能和最无缝的集成体验,我们强烈建议直接在 Windows 操作系统上运行。

满足以上要求后,您就可以着手下载并安装 ctrlX WORKS 了。

1.3. 下载并安装 ctrlX WORKS

请遵循以下步骤完成 ctrlX WORKS 的下载和安装。

- 第一步:注册 Bosch ID

ctrlX WORKS虽然免费,但下载前需要一个 Bosch ID。如果您还没有,请访问boschrexroth.com网站完成注册。这是访问博世力士乐众多开发资源的通行证。 - 第二步:访问官方下载页面 使用您的 Bosch ID 登录后,请访问以下官方开发者社区页面:

- 下载链接:https://developer.community.boschrexroth.com/t5/Store-and-How-to/ctrlX-WORKS/ba-p/16448 在该页面上,找到并点击 “Download ctrlX WORKS now” 按钮,下载最新版本的安装程序。

- 第三步:执行安装 您将下载一个约 500MB 的

.exe安装包。安装过程非常简单,只需双击运行并遵循向导提示即可。 - 第四步:首次启动与配置 安装完成后,首次启动

ctrlX WORKS时请保持耐心。系统需要大约 10-15 分钟来自动下载、配置其内部的 Linux 构建环境。这是一个一次性的设置过程,请确保网络连接稳定。在此期间,安装程序还会引导您下载用于后续测试的虚拟控制器——ctrlX COREvirtual。

完成这些步骤后,ctrlX WORKS 就已成功安装在您的主机上。接下来,我们将创建第一个具体的 App 构建环境。

2. 创建并配置您的 App 构建环境

现在,ctrlX WORKS 已经就位,是时候创建我们专用的 Linux 虚拟机了。这个“App 构建环境”是您所有 ctrlX App 的诞生地,它负责编译源代码并将其打包成标准格式。

2.1. 在 ctrlX WORKS 中创建虚拟机

App 构建环境的本质是一个由 ctrlX WORKS 在后台管理和运行的 QEMU 虚拟机。它为我们提供了一个隔离且标准化的 Ubuntu Server 环境,是应用编译和打包的中心。

请按照以下步骤创建一个新的 App 构建环境:

- 导航至 App 构建环境视图 在

ctrlX WORKS的左侧边栏中,点击并选择 “App Build Environments”。 - 添加新环境 在视图的右上角,点击

+(加号) 图标,这将打开 “Add ctrlX CORE App Build Environment” 对话框。 - 配置环境参数 在对话框中,您需要配置几个关键参数:

Name:为您的环境起一个有意义的名称,例如my-first-dev-env。Storage location:选择一个磁盘空间充足的位置来存放虚拟机文件。Port forwarding:这是连接主机和虚拟机的关键。默认设置10022:22意味着您 Windows 主机的10022端口将被转发到虚拟机的22端口(SSH 服务)。请保持此默认设置,它将使我们能够通过 SSH 轻松连接到虚拟机。

- 配置网络代理(如需) 如果您的开发主机位于公司代理服务器之后(即无法直接访问互联网),必须勾选 “Use HTTP and HTTPS proxy on localhost:3128” 选项。

- 完成创建 点击 “OK” 按钮。

ctrlX WORKS将开始创建环境。请记住,新环境的默认用户账户和密码均为boschrexroth。

创建完成后,我们就可以启动并连接到这个全新的虚拟机了。

2.2. 启动并连接到虚拟机

启动虚拟机分为两个阶段:首次初始化和常规启动。理解它们的区别非常重要。

- 首次启动与初始化 在 App 构建环境列表中,找到您刚刚创建的环境,点击其右侧的“播放” (▶️) 图标。第一次启动时,

ctrlX WORKS会自动从网络下载 Ubuntu 服务器的镜像文件,并在虚拟机中进行安装和基础配置。这个过程需要一些时间,完成后,虚拟机会自动关闭。这是完全正常的行为。 - 重新启动 当虚拟机状态显示为已停止后,再次点击“播放” (▶️) 图标。这一次是常规启动,虚拟机会正常进入运行状态。稍等片刻,您会看到其状态变为绿色的 “Online”。

- 通过 SSH 连接 当虚拟机在线后,点击对应条目中的 SSH 链接 (

ssh://boschrexroth@localhost:10022)。ctrlX WORKS会为您打开一个终端会话。系统会提示您输入密码,请输入boschrexroth并按回车。成功登录后,您会看到虚拟机的命令行提示符,这表明您已成功连接。

现在我们已经身处 Linux 构建环境之中,只差最后一步就可以开始构建应用了——安装核心开发工具包。

2.3. 在虚拟机中安装 ctrlX AUTOMATION SDK

ctrlX AUTOMATION SDK 是我们开发工作的基石。它包含了编译 ctrlX App 所需的所有头文件、库、实用工具以及丰富的示例代码。在虚拟机内部安装 SDK 是进行任何开发工作前的强制性步骤。

你可以在Windows下下载ctrlX AUTOMATION SDK,并通过VS Code拷贝到远程服务器中。另外,你也可以在终端运行此脚本以下载并安装最新的 ctrlX AUTOMATION SDK。在您刚刚打开的 SSH 终端中,执行以下命令:

wget https://raw.githubusercontent.com/boschrexroth/ctrlx-automation-sdk/main/scripts/clone-install-sdk.sh && chmod a+x *.sh && ./clone-install-sdk.sh这个预置的脚本会自动从 GitHub 下载最新版本的 SDK 并完成所有安装步骤。

为了开发 ctrlX CORE 应用程序还需要配置一套特殊的软件包和设置,以确保 App 能够符合 ctrlX AUTOMATION 平台的规范。

需要在用户远程登录到虚拟机中,在用户目录分别执行下面一些命令

ctrlx-automation-sdk/scripts/install-required-packages.sh

ctrlx-automation-sdk/scripts/install-snapcraft.sh

ctrlx-automation-sdk/scripts/install-ctrlx-datalayer.sh 这些脚本的作用如下:

- 安装基础依赖: 运行第一个脚本(install-required-packages.sh)旨在部署构建应用程序所需的基础 Linux 系统依赖和软件包。

- 集成打包工具: 安装 Snapcraft (

install-snapcraft.sh)是必不可少的步骤,因为所有 ctrlX 应用程序都必须打包成特定的 Snap 文件格式,才能在 ctrlX CORE 设备上运行。 - 获取核心机制接口: 安装 ctrlx-datalayer Debian 软件包(

install-ctrlx-datalayer.sh)目的在于提供与系统核心机制 ctrlX Data Layer(数据层) 交互所需的库和工具,这是应用程序间通信的基础。

完成这些重要的安装脚本 后,开发环境便具备了构建 C++ 和 Python 示例项目的能力。

至此,一个功能完整的 ctrlX App 开发环境已经准备就绪!我们已经为构建第一个应用铺平了所有道路。

3. 构建、部署与测试您的第一个 App

万事俱备,现在是时候进入最激动人心的部分了。我们将从一个官方示例项目开始,完整体验构建、部署和验证一个真实 ctrlX App 的全过程。

在完成 SDK 的核心安装并确保 C++和基础 Python 示例项目可构建之后,若开发者希望使用其他编程语言(如 Go、.NET 或 Node.js)来构建应用程序,则需要进一步的安装配置步骤。这些在 ctrlx-automation-sdk/scripts 目录额外的安装脚本是为特定的编程语言准备的,旨在构建和测试对应的示例项目。

SDK 为每种主流语言都提供了专用脚本,例如用于安装 Go 语言环境的脚本 (install-go.sh)、用于安装 Microsoft .NET 运行时环境的脚本 (install-dotnet-sdk.sh),以及用于配置 Node.js 和 npm 的脚本 (install-nodejs-npm.sh)。通过运行这些位于 ctrlx-automation-sdk/scripts 目录下的脚本,开发环境将自动下载所需的语言工具链和依赖,从而提供完整的开发能力。此外,针对 Python 项目,还有特定的脚本用于创建和激活独立的 Python 虚拟环境(venv),确保项目依赖项的隔离和准确安装。简而言之,这些脚本是扩展 App 构建环境,以支持多语言开发的关键辅助工具。

3.1. 从示例项目开始:构建 Snap 包

直接从一个功能完备的官方示例项目入手,是一个绝佳的学习策略。它能让我们暂时不必关心代码细节,而是专注于理解 ctrlX AUTOMATION 的构建和部署流程。

本教程将使用 datalayer.register.node 这个 C++ 示例项目。选择它的原因在于,它能清晰地展示一个 App 如何与 ctrlX 的核心组件——数据层 (Data Layer)——进行交互。

请在您的 SSH 终端中,按照以下步骤完成构建:

- 进入项目目录 首先,使用

cd命令导航到示例项目的文件夹。 - 执行构建脚本 每个示例项目都包含用于不同目标平台的构建脚本。由于我们将在

ctrlX CORE virtual(一个基于 amd64 架构的虚拟控制器)上进行测试,因此我们应使用对应的构建脚本build-snap-amd64.sh来生成当前虚拟机上使用的snap包。 - 理解构建产物 构建过程成功结束后,您会在当前目录下发现一个新生成的文件,其后缀为

.snap。Snap 是 ctrlX App 官方指定的、唯一的打包和分发格式。

现在,我们已经成功构建了应用包,下一步需要将它从 Linux 虚拟机中取回到 Windows 主机。

3.2. 将 Snap 包传回 Windows 主机

为什么需要这一步?因为我们将通过 Windows 主机上的浏览器来访问虚拟控制器的网页管理界面,并通过该界面上传并安装我们的应用。

如果使用VS Code,可以直接在对应文件夹下载项目目录下的 “xxx.amd64.snap”文件夹。

如果使用终端来操作,请打开一个新的 Windows 命令行工具 (cmd.exe 或 PowerShell),而不是在之前的 SSH 终端中,然后执行下面的 scp (Secure Copy) 命令来完成文件传输。

# 请在 Windows 主机的命令行中运行此命令

scp -P 10022 boschrexroth@localhost:~/ctrlX-automation-sdk/samples-cpp/datalayer.register.node/*.snap .让我们分解一下这个命令的含义:

-P 10022:指定连接的端口,这正是我们在创建虚拟机时设置的 SSH 转发端口。注意:scp命令使用大写的-P来指定端口,这与其他一些工具(如ssh)可能不同。boschrexroth@localhost:指定了虚拟机的登录用户名和地址。:之后的部分:这是源文件的路径,即虚拟机中.snap文件的位置。.(点):表示当前目录,即我们希望将文件复制到的目标位置(您的 Windows 主机当前命令行所在的文件夹)。

当提示输入密码时,输入 boschrexroth。命令执行完毕后,.snap 文件就会出现在您的 Windows 文件夹中,为部署做好了准备。

3.3. 部署并验证 App

这是见证奇迹的时刻!我们将把构建好的应用安装到虚拟控制器上,并验证它是否按预期工作。

- 启动 ctrlX COREvirtual 回到

ctrlX WORKS,在虚拟控制器列表中找到ctrlX COREvirtual实例,并点击“播放” (▶️) 图标启动它。 - 访问 Web 界面 当虚拟控制器状态变为 “Online” 后,通过浏览器访问其管理界面(通常地址为

https://localhost:8443或https://192.168.1.1,具体取决于您的网络配置)。使用默认凭据(用户名admin,密码boschrexroth)登录。 - 安装 App

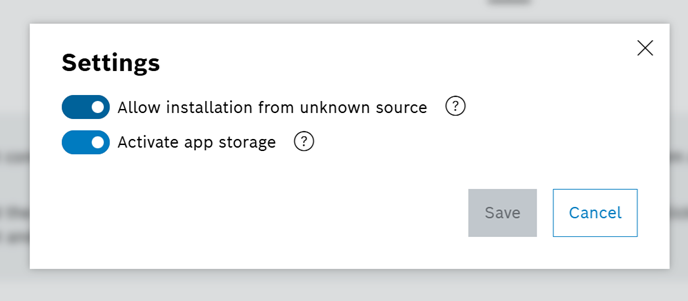

- 首先,我们需要允许安装来自未知来源的应用。导航到

Settings(设置),找到并点击Apps。在打开的页面中,点击右上角的齿轮图标进入设置,勾选 “Allow installation from unknown source” (允许安装来自未知来源的应用) 选项。 - 返回

Apps主页面,点击 “Install from file” (从文件安装) 按钮。 - 在弹出的文件选择对话框中,找到并选择我们刚刚从虚拟机传回的

.snap文件。上传并完成安装。

- 首先,我们需要允许安装来自未知来源的应用。导航到

- 验证功能 这是最关键的验证环节。安装成功后,应用会自动运行。

- 导航到

Settings->ctrlX Data Layer。 - 在左侧的数据层树状结构中,您应该能看到一个名为

sdk-cpp-registernode/的新根节点。 - 展开这个节点,您会看到其下包含了由我们刚刚安装的 App 动态创建的多个子节点。

- 导航到

- 如果您能看到这些节点,那么恭喜您! 这证明您的第一个 ctrlX App 已经成功运行,并与系统的数据层进行了正确的交互。

4. 总结与后续步骤

4.1. 回顾您已完成的成就

让我们花点时间回顾一下您在本教程中取得的丰硕成果。通过亲手实践,您已经完成了一个完整的端到端开发流程,并掌握了以下关键技能:

- 成功安装并配置了核心开发工具

ctrlX WORKS。 - 创建、启动并连接到了一个基于 Linux 的

App 构建环境。 - 在构建环境中安装了

ctrlX AUTOMATION SDK。 - 基于官方示例项目,成功构建了一个

.snap格式的应用程序包。 - 将应用部署到了

ctrlX COREvirtual虚拟控制器上。 - 通过

ctrlX Data Layer验证了应用的成功运行。

这些都是成为一名合格的 ctrlX App 开发者所必须经历的步骤。您已经为更深入的探索打下了坚实的基础。

4.2. 探索更广阔的 ctrlX 世界

成功部署第一个应用只是一个开始。ctrlX AUTOMATION 是一个强大而开放的平台,现在您可以朝着以下方向继续深入探索:

- 探索更多示例

ctrlX AUTOMATION SDK中包含了针对多种编程语言(如 C++, Python, .NET, Go, Node.js)和不同功能的大量示例项目。浏览这些示例是学习新技能的最佳途径。 - 学习调试技巧 开发过程中不可避免地会遇到问题。ctrlX 平台提供了分层级的调试方法,我们建议您按以下顺序尝试:

- Snap 日志 (最简单):这是排查问题的第一道防线,也是最简单的方法。您可以通过 Web 界面中的诊断日志或命令行查看应用的实时输出。

- 在构建环境中调试 (推荐):这是我们推荐的主要应用逻辑测试方法。直接在您的 Linux 虚拟机中运行和调试代码,可以避免部署到目标设备带来的额外复杂性。

- 远程调试 (高难度):这是一种功能强大但配置复杂(官方文档称之为 “Very very high effort”)的终极手段。仅当应用在真实硬件上的行为与在构建环境中不一致时,才考虑使用此方法。 建议您查阅 SDK 中的

Debugging Overview文档以获取每种方法的详细信息。

- 深入核心概念 为了开发出更强大、更专业的应用,我们鼓励您深入阅读官方文档,以全面理解平台的核心概念,例如:

ctrlX Data Layer的提供者/消费者模型。- 应用的生命周期管理与身份管理 (Identity Management)。

- 备份与恢复机制 (

Persisting Configurations)。 - 许可集成 (License Management) 机制。

- ctrlX 日志簿与诊断系统 (Logbook/Diagnostics system)。

恭喜您成功迈出了成为 ctrlX App 开发者的第一步!祝您在自动化的世界里探索愉快,创造无限可能。